今日、1月7日は「人日(じんじつ)の節句」と呼ばれる日で、日本には新年の健康を願い、七草粥をいただく伝統があります。

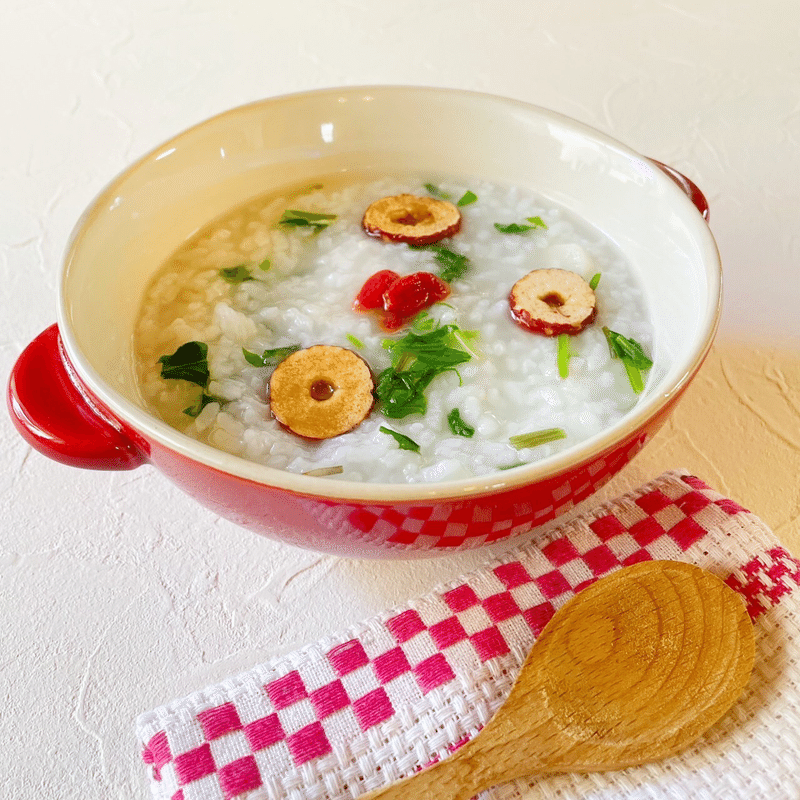

春の七草を刻んで炊き上げたお粥は、正月疲れの体を優しく癒やし、心をほっとさせてくれる一椀です。

今日はファーナーズにみなさんに、七草粥の伝統と、なつめとクコの実が入った七草粥のレシピをお伝えします!

七草粥(ななくさがゆ)とは?

七草粥は、日本の伝統的な食文化の一つで、正月の行事の一環として1月7日の「人日の節句」に食べられるお粥です。

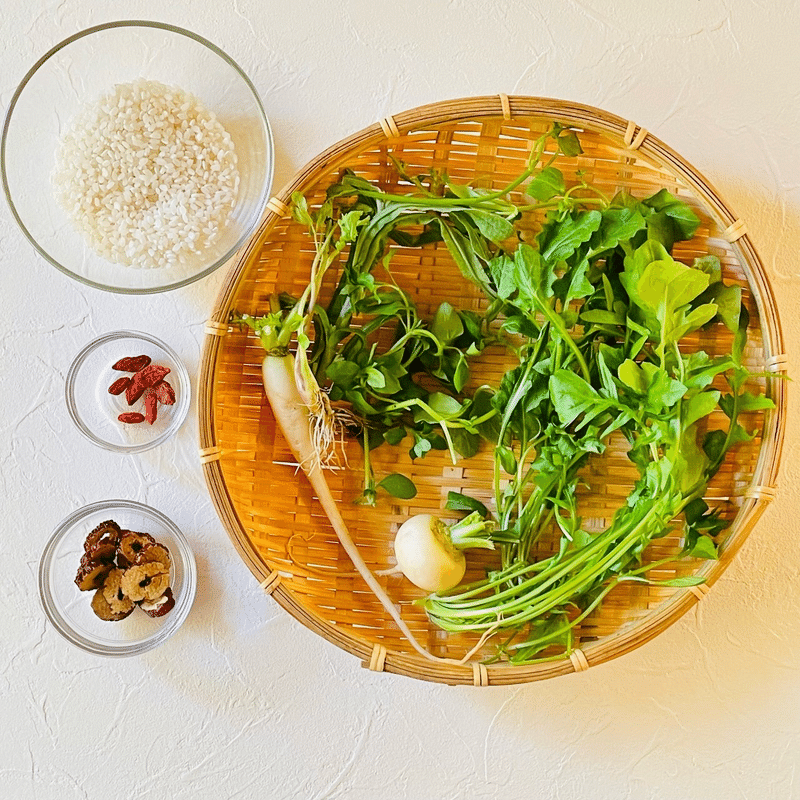

このお粥には、春の七草と呼ばれる7種類の野草が使われます。

七草粥を食べる習慣には、無病息災を祈る意味や、お正月のご馳走で疲れた胃腸を休めるという目的があります。

春の七草の種類

一般的に、春の七草として以下の植物が使われます。

-

セリ(芹)

-

ナズナ(薺、ペンペングサ)

-

ゴギョウ(御形、ハハコグサ)

-

ハコベラ(繁縷、ハコベ)

-

ホトケノザ(仏の座、コオニタビラコ)

-

スズナ(菘、カブ)

-

スズシロ(蘿蔔、大根)

最近では、伝統的な行事が簡略化され、スーパーでは「七草セット」として手軽に購入できるようになりました。

この時期に、スーパーで見たことがある方も多いのでは?

昔ながらの準備の手間を省いて、簡単に伝統的な食事を楽しむことができて嬉しいですよね。

私も娘が生まれてからはとくに、日本の伝統的な食文化を大切にしたいという気持ちが出てきて、できる範囲で季節折々の伝統を楽しんでいます。

七草粥の歴史〜1月7日に食べる理由とその意味

上でもお話した通り、七草粥はもともと1月7日の「人日」に食べられるもので、今では正月の伝統行事として広く親しまれています。

人日とは文字通り「人の日」という意味で、江戸時代に定められた五節句の一つです。

「人日」の由来は、中国の昔の時代にさかのぼります。

元日には鶏、2日には犬、3日には猪、4日には羊、5日には牛、6日には馬、そして7日には「人の日」として、それぞれ動物に関する占いをしていました。

新しい年の運勢を占うための習慣だったんだそう。

また、唐の時代には1月7日に「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」という、7種類の若い草を入れたスープを食べて、健康や無病息災を祈る習慣が生まれました。

この習慣が日本にも伝わり、七草粥という形になったと言われています。

そして昔は、官吏の昇進が1月7日に決まることから、その日の朝に七種菜羹を食べて、立身出世を願ったと言われています。

なつめとクコの実を添えた七草粥を作ってみよう

それだけでも体に優しい七草粥ですが、fuachaの果茶に入っているなつめとクコの実を加えて、さらに体を気遣う薬膳七草粥を作ってみませんか?

年末年始の食べ過ぎや飲み過ぎで負担がかかった胃腸を休ませましょう。

fuachaでは、料理研究家で国際薬膳食育師のかなこ先生とコラボレーションし、忙しい合間でも簡単に作れて体に優しいfuachaレシピをこれまでご紹介してきました。

今回ご紹介するレシピもかなこ先生が考えてくださいました♪

■詳しいレシピはこちら「なつめとクコの実で薬膳七草がゆ」https://fuacha.com/blogs/blog/nanakusa

■fuachaの果茶のお求めはこちら「果茶10袋入り」

https://fuacha.com/collections/kacha/products/kacha